✍🏻|DINER - DÉBAT|

✅ @Olivier_Lluansi était l’invité de l’Institut Diderot présidé par Hélène Béjui-Hugues et dirigé par André Comte-Sponville pour parler de la réindustrialisation : la France peut-elle relever le défi ?

Heureuse d'avoir participé au dîner-débat autour d’@Olivier_Lluansi sur la réindustrialisation de la 🇫🇷, organisé par l'@InstitutDiderot.

🙏 pour la richesse des échanges.

Rebâtir une industrie pionnière, c’est agir pour la cohésion sociale & la transition écologique. 🏭♻️🤝

|PRESSE|

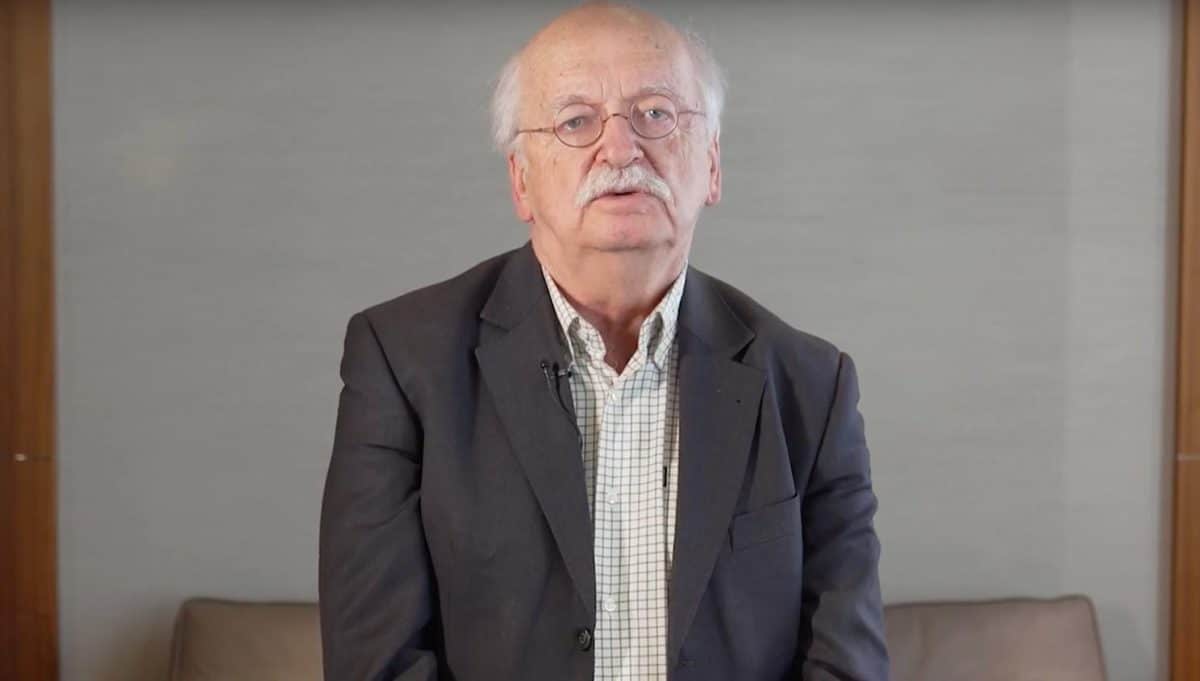

✅ André Comte-Sponville : «La mort ne peut plus me prendre qu’une partie de ma vieillesse, et sans doute pas la plus intéressante».

✅ Propos recueillis par @FaureValentine | @lemondefr

André Comte-Sponville, philosophe : « La mort ne peut plus me prendre qu’une partie de ma vieille...

« Avec le temps ». Quelles certitudes garde-t-on à la fin de la vie ? Comment voit-on la mort lorsqu’elle se...

www.lemonde.fr

🔜|CONFERENCE|

✅Réindustrialisation : la France peut-elle relever le défi ?

✅Pour en débattre, André Comte-Sponville recevra @Olivier_Lluansi

🔴Live à suivre le 09/04 à 20h00

✍🏻|DINER - DÉBAT|

✅ @Olivier_Lluansi était l’invité de l’Institut Diderot présidé par Hélène Béjui-Hugues et dirigé par André Comte-Sponville pour parler de la réindustrialisation : la France peut-elle relever le défi ?

Heureuse d'avoir participé au dîner-débat autour d’@Olivier_Lluansi sur la réindustrialisation de la 🇫🇷, organisé par l'@InstitutDiderot.

🙏 pour la richesse des échanges.

Rebâtir une industrie pionnière, c’est agir pour la cohésion sociale & la transition écologique. 🏭♻️🤝

|PRESSE|

✅ André Comte-Sponville : «La mort ne peut plus me prendre qu’une partie de ma vieillesse, et sans doute pas la plus intéressante».

✅ Propos recueillis par @FaureValentine | @lemondefr

André Comte-Sponville, philosophe : « La mort ne peut plus me prendre qu’une partie de ma vieille...

« Avec le temps ». Quelles certitudes garde-t-on à la fin de la vie ? Comment voit-on la mort lorsqu’elle se...

www.lemonde.fr

🔜|CONFERENCE|

✅Réindustrialisation : la France peut-elle relever le défi ?

✅Pour en débattre, André Comte-Sponville recevra @Olivier_Lluansi

🔴Live à suivre le 09/04 à 20h00

✍🏻PRESSE✍🏻

✅ Dans @Challenges, l’éditorial d'André #ComteSponville.

✅ Démission du proviseur du lycée Maurice-Ravel : une défaite de la République et des Lumières.

✅ Consultez l'article en intégralité 👇

✍🏻PRESSE✍🏻

✅ Dans @Challenges, l’éditorial de André #ComteSponville.

✅ Elections européennes : malgré la percée de Raphaël Glucksmann, la gauche pas tirée d’affaire.

✅ Consultez l'article en intégralité 👇

📣 Démocratie & souveraineté du peuple : "ce qui donne son effectivité au droit de commander, c'est indissociablement le devoir d'obéir". Nouvel épisode des #apartés avec le philosophe André Comte-Sponville (@InstitutDiderot) intervenu lors de notre conférence, à revoir ici ⬇️

✍🏻PRESSE✍🏻

✅ Dans @Challenges, l’éditorial de André #ComteSponville.

✅ Sur l’aide à mourir, Emmanuel Macron manque d’audace.

✅ Consultez l'article en intégralité 👇

|LIVE| ✅L'#eau et les #fleuves en 2050 ✅Le #changementclimatique menace notre ressource vitale déjà soumise à forte pression ✅André Comte-Sponville reçoit Erik Orsenna, prés. d' @IAGF_IFGR , auteur de «La Terre a soif» (Fayard, 2022).

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience pendant que vous naviguez sur le site Web. Parmi ceux-ci, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site Web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site Web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation.

| Cookie | Durée | Description |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre". |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |

| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |

Les cookies Analytics sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, du taux de rebond, de la source du trafic, etc.